Der 100jährige Geburtstag der legendären Babelsberger Filmfabrik hat eine Flut von neuen Büchern, Tagungen und Ausstellungen ausgelöst. Zeit nachzufragen, warum die UFA und ihr Stil uns nicht loslassen.

„Der UFA-Film war und ist vielleicht deutsches Kino par excellence, im Guten wie im Schlechten.“ Der deutsche Filmphilosoph Georg Seeßlen, von diesem dieser merkwürdig wägende und zugleich entschiedene Satz stammt, bringt die verquere Ambivalenz der Deutschen zu ihrem nationalen Filmerbe wie zu einer gerade 100 Jahre alt gewordenen Produktionsfirma treffend zum Ausdruck.

Die UFA, die wir meinen, wenn wir von der UFA reden, ist erst mal Geschichte. Ein wirkmächtiges Kapitel der NS-Zeit, das bis heute zu Teilen als „Vorbehaltsfilm“ unter Verschluss gehalten wird. Das Wiedersehen mit den „unpolitischen“ UFA-Unterhaltungsfilmen aus der gleichen Zeit weckt hingegen sentimentale Erinnerungen. Diese Filme stammen aus einer Zeit, da das Kino noch jung war und die Menschen millionenfach als seine Zuschauer in Bann hielt.

Was die Sache zusätzlich kompliziert macht: Die UFA ist alles andere als Geschichte. In Babelsberg, in der Nähe der alten Studios, gibt es eine Firma gleichen Namens, die die Rechtsnachfolge der legendären Gesellschaft angetreten hat und die sich unter Vorbehalten auch zu diesem Erbe bekennt. Da spielt es kaum eine Rolle, dass die neuen Eigner längst nicht mehr der spießige Bertelsmann-Bücherclub aus dem provinziellen Gütersloh sind. Bertelsmann operiert als multinationaler Medienkonzern und die neue UFA ist in diesem Riesenreich nur ein kleiner Zweig. Die UFA in ihrer aktuellen Verfassung spiegelt ziemlich genau den Bedeutungsverlust des Kinos zugunsten des Fernsehens, der klassischen Sender, wie neuerdings auch der Streaming-Dienste. Überhaupt spielt das traditionelle Kino in den Überlegungen eines Nico Hofmann oder eines Wolf Bauer nur noch eine untergeordnete Rolle. Nicht ohne Grund. Allmachtsphantasien früherer Tage wie die glücklose UFA CINEMA endeten mit einer ökonomischen Bauchlandung.

Aber das Fortbestehen von mythologischen Namen und Orten trifft nur den sichtbaren Teil des Phänomens UFA. Vielmehr zu fragen: Wie viel UFA steckt im aktuellen deutschen Film? In unseren Sehgewohnheiten und Vorlieben? In dem eingangs bereits zitierten EPD-Film-Essay sucht Georg Seeßlen eine Antwort auf diese Frage zu geben:

„Nimmt man dazu den Einfluss der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und eine Filmförderung, die wir nicht wirklich mehr unabhängig nennen können, lässt sich zweifellos von einem Neo-Ufa-Stil des deutschen Films sprechen, der allerdings nicht auf die Ufa Film GmbH und ihre Produktionen beschränkt ist. Und wieder ließe sich der Neo-Ufa-Stil zugleich auf technische Eigenheiten, dramaturgische Codes wie auf Inhalte beziehen.“

Diese Sehnsucht nach wohlige Wärme, gediegenem Handwerk, bei gleichzeitiger Gläubigkeit ans Drehbuch, dessen Dramaturgie nur geringe Abweichungen von vertrauten Alltagswelten zulässt: all diese Kriterien verbinden weite Teile der Gegenwartsproduktion mit den Mustern der Vergangenheit. Gleich ob sich ein Genre erkennbar darauf bezieht wie der neue deutsche Heimatfilm, oder ob diese Genealogie geleugnet und keine Rolle spielen soll: Die UFA und ihre Filme sind das Untote des deutschen Films. Mitgeschleppte, nie abgelegte Erbschaft aus den Kindheitsjahren des deutschen Films.

Kann es da noch überraschen, wenn zum hundertjährigen Bestehen der UFA gleich mehrere Bücher erschienen sind, international besetzte Symposien in Potsdam und Berlin veranstaltet werden und das Museum für Film und Fernsehen in Berlin eine Ausstellung zu diesem Thema in Auftrag gegeben hat?

Nachdem vor vielen Jahren bereits Standardwerke von Klaus Kreimeier („Die Ufa Story“) oder von Karsten Witte („Lachende Erben, toller Tag“) herausgekommen sind, schlägt jetzt die Stunde der Einzelbetrachtungen. So watet Rainer Rother tief in den Akten der UFA aus 1933. Die Lesefrüchte aus jenen Tagen sind in ihrer Banalität schreckerregend. Sie zeugen von eklatanten Fehleinschätzungen der politischen Entwicklungen, von ekelhafter Gefallsucht gegenüber den neuen Herren und von einem wilden Stochern nach aussichtsreichen Produktionsstrategien. Die UFA-Geschäftsführung setzte voll auf die deutschnationale Karte und auf den Einfluss ihres Aktionärs Hugenberg, wollte ganz in dessen Sinne einen „Kolonial-Stoff“ zur Verfilmung in Auftrag geben und musste hilflos miterleben, wie Hugenberg ins politische Abseits geriet. Die UFA brauchte keine große Aufforderung, sich von den Juden in ihren Reihen zu trennen. Sie betrieb die „Arisierung“ vorsorglich auf eigene Faust, wie ein Protokoll vom 29. März 1933 belegt: „Jedes Vorstandsmitglied soll die Entscheidung darüber treffen, welche Mitarbeiter und Angestellte sofort zu entlassen und welche im Weg eines langsamen Abbaus aus den Diensten der UFA auszuscheiden sind.“ Bis dahin hochgeschätzte Mitarbeiter wie Produktionschef Erich Pommer werden über Nacht in verräterischer Diktion als Exkremente angesehen, wobei nur Härtefälle „schonend behandelt werden sollen“. Rother weist auch nach, dass die UFA über populäre Propagandafilme wie der „Hitlerjunge Quex“ und „Hans Westmar“ zwar hochbeglückt war. Doch beide waren eher untypische Produkte der Filmfabrik, entsprangen keinen weitreichenden strategischen Überlegungen. Sie halfen allenfalls, den Unmut der neuen Herren angesichts überhängender Filme aus der „Weimarer Systemzeit“ zu ertragen. So notiert Joseph Goebbels über Reinhold Schünzels treudeutsche Filmblicke verstörende Transvestitenkomödie „Viktor und Viktoria“: „Blödsinn. Aber Renate Müller gut“.

Rainer Rother / Vera Thomas (Hg.) Linientreu und populär Das Ufa-Imperium 1933–1945 224 Seiten, 48 Abbildungen Bertz + Fischer-Verlag Paperback 17,90 Euro, Berlin 2017

Rainer Rother, der zusammen mit Vera Thomas auch als Herausgeber des Aufsatzbandes „Linientreu und populär“ fungiert, formuliert ein gnädiges Urteil über „Die UFA 1933“: „Der Konzern hatte sich anpassungsfähig und gefügig gezeigt. Er würde es bleiben. Für die neuen Machthaber blieb er verdächtig.“ Man könnte den Satz auch härter formulieren: Die UFA jener Zeit hat sich unwillentlich als Übernahmekandidat für einen Betrieb des totalitären NS-Staats empfohlen. Aus eigener Kraft konnte sie den von Goebbels gewünschten neuen Geist der Kunstproduktion und die damit verbundene Forderung nach einem tiefgreifenden Umbau am Menschen nicht umsetzen. Auf der organisatorischen Ebene war es erst 1937 so weit, dass sich Hugenberg von seinen UFA-Anteilen trennte und im nächsten Schritt wurde aus der alten UFA dann eine Holding namens UFA-Film (UFI), die auch bis dahin unabhängig operierende Firmen wie Terra und Bavaria unter einem großen Dach einte. Darüber thronten dann nur noch Joseph Goebbels und seine „Reichsfilmintendanten“ Hippler und später Hinkel. Das Führerprinzip war Wirklichkeit geworden in der Filmbranche, die schon immer eine fatale Faszination für starke Männer hatte.

Die weiteren Aufsätze in der Anthologie „Linientreu und populär“ behandeln andere Zeiten und Teilaspekte und sind – wie in einer Aufsatzsammlung nach einer Tagung kaum anders zu erwarten – von unterschiedlicher Qualität und Aktualität. Eine interessante Erweiterung findet die Erforschung des UFA-Umfelds durch den Beitrag von Christophe Gauthier. Der Autor rekonstruiert aus französischer Perspektive, wie sich die UFA bereits in den 20er Jahren tentakelhaft über Europa auch nach Frankreich ausbreitete. Während der Vichy-Zeit schlug dann die große Stunde des „Merkwürdigen Monsieur Raoul“. Gemeint mit diesem Titel ist Raoul Ploquin, der in Friedenszeiten in Diensten der französischen UFA-Tochter ACE stand und während der Kriegsjahre zu einem der Leiter des COIC aufstieg. Bis zu seiner Entlassung 1942 war Ploquin einer der mächtigsten Männer in der neugeordneten französischen Filmlandschaft. Vichy ist längst Vergangenheit, das „Comité d’organisation de l’industrie cinématographique“, kurz COIC wurde 1946 aufgelöst, aber die damals geschaffenen Strukturen bestehen in Gestalt der CNC bis heute fort. Trotzdem hat Ploquin in seiner Heimat bislang kein größeres publizistisches Interesse hervorgerufen. Ploquin ist 1992 im Alter von 92 Jahren gestorben, doch im Vergleich zu seiner ellenlangen Filmografie fallen die biografischen Daten mager aus. Ganze fünf Zeilen stehen über ihn beispielsweise bei Wikipedia. Leicht verzweifelt gesteht Autor Gauthier: „Die Archive scheinen stumm zu bleiben“. Der Aufsatz ist eine erste Annäherung an einen vielseitigen, geschmeidigen Mann, der sich für filmpropagandistische Arbeiten nicht zu schade war und andererseits Filme von Marguerite Duras oder Robert Bresson produzierte.

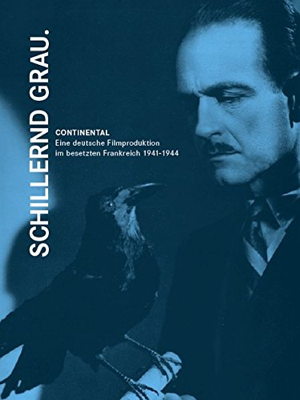

Schillernd grau. Continental – Eine deutsche Filmproduktion im besetzten Frankreich 1941 – 1944. Syntema-Verlag, 96 Seiten, 14,00 Euro. Wien 2017

Seinen Job beim Aufsichtsorgan COIC verlor Ploquin übrigens wegen eines Deutschen. Dieser Alfred Greven war während der Besatzungszeit Chef der in Paris ansässigen Continental. Greven spielt in einem anderen UFA-Erinnerungsband eine wichtige Rolle. „Schillernd grau“ lautet der schöne Titel, und gewidmet sind die 96 Seiten einer Kreation aus dem Schattenreich der Cautio-Treuhand, die dem Reichspropagandaminister auch als juristische Konstruktion für die UFI-Holding diente. Mit deutschem Kapital wurde Continental Films als mächtige Produktionsfirma in Paris installiert. Und Alfred Greven, früher selbst mal Produktionschef in Babelsberg, sollte als deutscher Vasall in Paris arbeiten. Doch die Sache lief kurios aus dem Ruder. Statt wie in Berlin gewünscht in den Studios von Billancourt seichte Unterhaltungsfilme zu drehen, verfolgte Greven höhere künstlerische Ansprüche. Ein ständiger Drahtseilakt zwischen Berlin und Paris war die Folge. Die Continental existierte zwischen und über allen Fronten. Für die Resistance war sie ein Ausbund von Kollaborationsbereitschaft und perfider deutscher Zersetzungsstrategie. Ein Regisseur wie Henri-Georges Clouzot („Der Rabe“) wurde nach dem Krieg kurzfristig mit lebenslänglichem Arbeitsverbot belegt. Erst die spätere Film-Geschichtsschreibung hat seine, wie auch viele andere Continental-Produktionen rehabilitiert.

Der von Ralph Eue und Frederik Lang verantwortete Band ist verdienstvoll. Er trägt die verstreuten Biographien der wesentlichen Akteure aus der Continental zusammen, aber ausgerechnet bei der zentralen Figur bleibt eine Blindstelle. Zu Grevens Leben nach dem Zweiten Weltkrieg, zu seiner Tätigkeit als Fernsehproduzent zuletzt in Köln erfährt man nichts Neues.

Dabei wäre es hier wie in anderen Fällen hochinteressant zu sehen, wie anschlussfähig alte UFA-Leute in der Nachkriegszeit waren. Die UFA als klassische Filmfabrik mag tot, zerschlagen oder in DEFA-Volkseigentum transferiert gewesen sein, aber in den Köpfen ihrer Künstler wie Handwerker lebte sie weiter. Babelsberg ist überall. Auch das erklärt das untote Weiterleben der UFA und ihrer Ästhetik bis auf den Tag.

Michael André

- Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert - 4. November 2019

- Clemens Klünemann: Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte - 19. September 2019

- Matthias Waechter: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert - 1. August 2019

Schreibe einen Kommentar