Alle wünschen sich was, keiner wird glücklich

Michael Haneke breitet in seinem jüngsten Film „Happy End“ ein großes Familienportrait zu einem modernen Zombiefilm aus.

Der neue Film des Michael Haneke trägt den freundlichen Titel Happy End. Das erweist sich als eine toxische Bezeichnung, wie sie bei diesem Regisseur nicht anders zu erwarten war. Ein Film, in dem zwei Menschen und ein Hamster eher beiläufig und unter unklaren, ungeklärten Umständen sterben. Ein anderer Mensch kann dagegen trotz aller Anstrengungen nicht aus dem Leben scheiden. Damit ist die Quintessenz dieses Films gegeben. Eine Parabel über die groteske Ungerechtigkeit des Lebens, in dem keiner bekommt, was er sich wünscht und in dem alle unglücklich bleiben.

Happy End, das bedeutet bei Haneke die Wiederkehr der üblichen Verdächtigen. Ob im Stab, bei den Schauspielern oder den Produzenten aus drei Ländern, selbst bei den Sendern – in allen Sektionen begegnen einem die gleichen Namen und Institutionen wie bei den Welterfolgen Caché, Das weiße Band oder zuletzt Amour. Die materiellen und personellen Voraussetzungen sind also bestens, wie immer bei Haneke möchte man hinzufügen. Wenn Happy End am Ende solch hohen Vergleichen nicht standhält, dann hat das vor allem damit zu tun, dass der Autor und Regisseur Haneke es mit seiner elliptischen Erzählweise hier übertreibt. Zu deutlich erleben wir, wie wenig ihm an der chronisch depressiven Frau und dem auf der Baustelle verunglückten Arbeiter liegt. Beide bekommen sie kein Gesicht. Sie sind nur kleine Schachfiguren in der großen, pessimistischen comedie humaine, die der Austro-Franzose Haneke in seinem in nordfranzösischen Calais angesiedelten Familienportrait entwirft. Die Frau sehen wir nur in der Eingangssequenz in unscharfer Körperansicht. Ihren Zusammenbruch und ihr Ende nach einer Überdosis Tabletten erleben wir nicht, dafür sehen wir das Sterben von Tochter Eves Hamster. Mutter und Haustier haben irgendwie gestört, beide müssen weg. Sie werden – so legt der Film nahe – zum Opfer eines Mädchens, dessen sanftmütiges, verschlossenes Gesicht in krassem Gegensatz zu dem steht, was sie Verbotenes denkt und bisweilen auch macht. Haneke breitet bereits hier sein hinlänglich bekanntes Instrumentarium aus: Handy-Videoaufnahmen, sarkastisch kommentiert, die den Zuschauer in eine Meta-Position bringen. Er wird zum Voyeur eines ungeheuerlichen, eher beiläufig erzählten Geschehens.

Menschliche Komödie

Der zweite Schlag folgt sogleich, wird mit anderen Stilmitteln ausgeführt, ist aber doch überraschend. Endlos lange schauen wir in einer unbewegten Totale auf eine Großbaustelle, sehen eine Handvoll Arbeiter sich bewegen und erleben einen Bagger, dessen Schaufel öde-eifrig in Bewegung ist. Erst wenn die Hoffnung auf dramatische Entwicklung vergangen ist, folgt die Havarie. Weit hinten in der Baugrube spielt sich ein Erdrutsch ab, der zwei Behelfstoiletten mit sich reißt. Man hört vereinzelte Rufe und dann herrscht Stille. Die Kamera bleibt davon unberührt. Sie agiert wie eine starre Überwachungskamera. Sie löst nicht auf, sie verbietet sich jedes Detail. Sie bleibt selbst in der Katastrophe kühl und beherrscht. Dass ein Bauarbeiter mit einem Dixi Klo verschüttet worden ist, dass der Mann gar seinen Verletzungen erlegen ist, erfahren wir erst spät und indirekt, als es um eine außergerichtliche Einigung mit seiner Frau um eine finanzielle Entschädigung geht. Natürlich ohne Anerkennung jeglicher juristischer Schuld der ausführenden Baufirma Laurent.

Moralische Schuld tragen auch in diesem Haneke-Film alle Figuren, ohne dass daraus nachhaltige Konsequenzen erwachsen. Schuldig sind im Zweifelsfall immer die anderen. Selbst das marokkanische Haushälter-Ehepaar, das als Faktotum in der Stadtvilla des Laurents arbeitet, gerät in diesem großen Schuldzusammenhang. Die Dienstherrin wirft dem Mann Nachlässigkeit vor, weil der Schäferhund seine kleine Tochter angefallen und leicht verletzt hat.

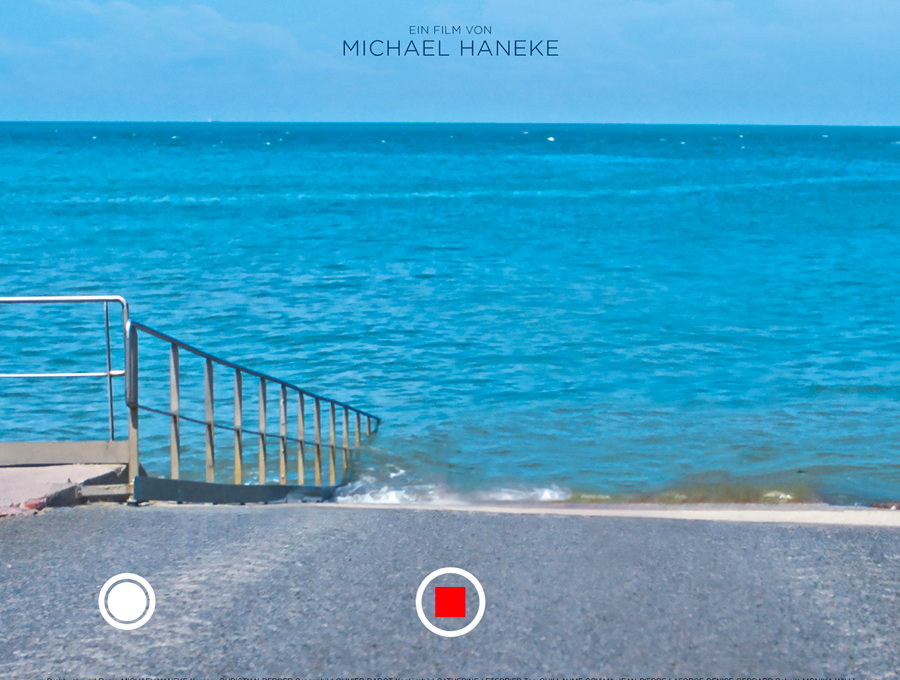

Bewegung, ja Emotion erlaubt sich Haneke, wenn der greise Familienpatriarch Georges Laurent (Jean-Louis Trintignant) ins Spiel kommt. In der wohl anrührendsten Szene des Films versucht Georges seine autistische, selbstmordgefährdete Enkeltochter Eve (Fantine Harduin) zum Sprechen zu bringen und die Kamera arbeitet ganz konventionell mit Schuss und Gegenschuss. Georges und Eve werden über Generationen hinweg zu geheimen Komplizen und Schicksalsgenossen. Auf der großen Familienfeier, wenn die resolute Firmenchefin Anne (Isabelle Huppert) ihre Verlobung mit dem reichen, britischen Anwalt (Toby Jones) feiert, lässt sich Georges in seinem Rollstuhl aus der erstickend eleganten Atmosphäre des Strandrestaurants von Eve ins Freie schieben. Dorthin, wo eine alte Fährschifframpe direkt ins Meer führt. Eine abschüssige Ebene, an deren Ende nur noch das unendlich weite Wasser ist. Eine verlockende Freiheit. Das Ende aller Lebensqualen winkt. Eve lässt auf Verlangen des Großvaters los, der löst die Bremsen – und wieder kommen Smartphone-Bilder zum Einsatz. Der Titel, der in diesem Fall mal wortwörtlich zu nehmen ist, legt nahe, das auch dieser Suizid durch Ertrinken ernsthaft vom Scheitern bedroht ist.

Mal tragisch, mal komisch

Happy End verhält sich zu Hanekes vorangegangenem Film Amour wie ein Sequel. Aus Georges spricht der Bericht eines Überlebenden, der vor Jahren seine unheilbar kranke, bettlägerige Frau erstickt hat, niemals zur Rechenschaft gezogen worden ist und jetzt mit seinen 85 Jahren verzweifelt nach einem Weg sucht, selbst aus dem Leben zu scheiden. Sein erster Versuch, mit dem Auto gegen einen Baum zu knallen, bringt ihm Knochenbrüche ein und fesselt ihn an den Rollstuhl. Sein zweiter Versuch, den Frisör zum Kauf einer Waffe anzustiften und sich damit umzubringen, scheitert kläglich an der ganz begreiflichen Angst des Mannes vor Konsequenzen. Georges dritten Versuch, aus dem Leben zu scheiden, bekommen wir wieder nur aus der Distanz mit. Da rollt er auf einer belebten Straße inmitten des brandenden Verkehrs. Aus seinem Rollstuhl spricht er eine Gruppe von Flüchtlingen an, erntet mit seinem Ansinnen und Angebot aber nur Kopfschütteln und Unverständnis. Selbst die Ärmsten der Armen, die mutmaßlichen Insassen des Lagers von Calais, wollen sich nicht auf diese Art bereichern. Der Gedanke an Selbstmord aus Lebensüberdruss erscheint ihnen fremd.

Ein unheimlicher Verdacht drängt sich auf. Der Bauunternehmer Georges Laurent aus Calais, der zu allem Überfluss auch noch den gleichen Vornamen wie der aus seiner Pariser Stadtwohnung auf geradezu übernatürliche Weise entkommene Amour-Vorgänger trägt und grandios vom gleichen Schauspieler gespielt wird, kann gar nicht sterben. Er ist ein moderner Untoter, ein Zombie, der dazu verurteilt ist, weiter und weiter zu leben. Obwohl er fühlt, dass er sein Ablaufdatum längst überschritten hat. Da geht es ihm nicht anders als einer Gesellschaft, die in sich selbst eine unendliche Müdigkeit verspürt, für die aber keine Ablösung in Sicht ist und die einen hysterischen Überlebenswillen zu mobilisieren vermag.

Haneke hat allerdings der Versuchung widerstanden, den Schauplatz Calais zum einem platten Überlebenskampf zwischen reicher Bürgerwelt und den Armutsflüchtlingen aus dem (mittlerweile aufgelösten) Camp zu machen. Beide Parteien leben in ihrer Welt und bei Haneke kommen die Flüchtlinge nur in Episodenauftritten vor. Im Finale stehen zwar alle Zeichen auf Konfrontation. Annes Sohn Pierre (Franz Rogowski) will seiner Mutter einen letzten Streich spielen. Er deklariert eine Gruppe Schwarzer als seine persönlichen Gäste. Doch die Rebellion erlischt, bevor sie Feuer fangen kann. Erst bringt die Mutter – Huppert in unnachahmlicher Manier – den Sohn mit einer rabiaten Handgreiflichkeit zur Raison, dann löst sich die peinliche Berührtheit wegen der ungebetenen Gäste in Wohlgefallen auf. Man arrangiert sich. Für die Flüchtlinge wird ein Katzentisch in den Saal gerückt. Kein Hauen und Stechen, aber auch keine freundliche Koexistenz, nur ein angestrengtes Nebeneinander.

In Kritiken wurde für das Schicksal der Baufirma Laurent und ihres Clans der Vergleich mit Zolas Rougon Macquart bemüht. Das ist eindeutig zu viel der Tragödie, zu viel des Untergangs. In Happy End erleben wir bei aller Morbidität der Familie – Matthieu Kassowitz als der sexbesessene, liebesunfähige Vater Eves, Franz Rogowski als Firmenerbe, der ausgerechnet beim Karaoke zu sich findet – keinen völligen Absturz, keine Auflösung. Am Ende heiratet altes Geld neues Geld, und die angeschlagene Baufirma wird dank der privaten britisch-französischen Allianz wieder ins Lot geraten. Die kapitalistisch diktierte Bürgerwelt bleibt ungerecht, schuldbeladen. Sie bietet aber auch immer wieder neuen aufregenden Erzählstoff. Mal tragisch, mal komisch.

Michael André

Bilder: © X Verleih AG | Happy End von Michael Haneke

- Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert - 4. November 2019

- Clemens Klünemann: Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte - 19. September 2019

- Matthias Waechter: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert - 1. August 2019

Schreibe einen Kommentar