Peter Hujar, Meredith Monk, Stefan Hayn |

„Peter Hujar´s Day“ ist eines der ganz großen Lichtblicke der Berlinale. Ira Sachs, dessen „Passage“ 2023 auf der Berlinale Weltpremiere hatte, und danach zu einem Indie-Welterfolg wurde, gelingt hier nichts weniger als ein Masterpiece.

Ben Whishaw verkörpert darin den 1987 an Aids verstorbenen Fotografen Peter Hujar, und Rebecca Hall spielt die Autorin und Journalistin Linda Rosenkranz. In deren New Yorker Appartement fand im Dezember 1974 ein langes Gespräch zwischen den beiden statt, welches mit Tonband aufgenommen wurde. Es sollte Teil eines größeren Buchprojekts werden, bei dem Rosenkranz Menschen in ihrem Umkreis, vorzugsweise Künstler, danach fragte, was sie am Vortag so alles gemacht haben. Möglichst detailgenau wollte sie das wissen – ohne Tabus und Hemmungen sollten die Beteiligten über alles sprechen, was so in ihrem Alltag vor sich ging. Das Buch hieß dann schlicht „Talks“ und wurde einige Jahre später publiziert. Jedoch waren die Gespräche stark gekürzt.

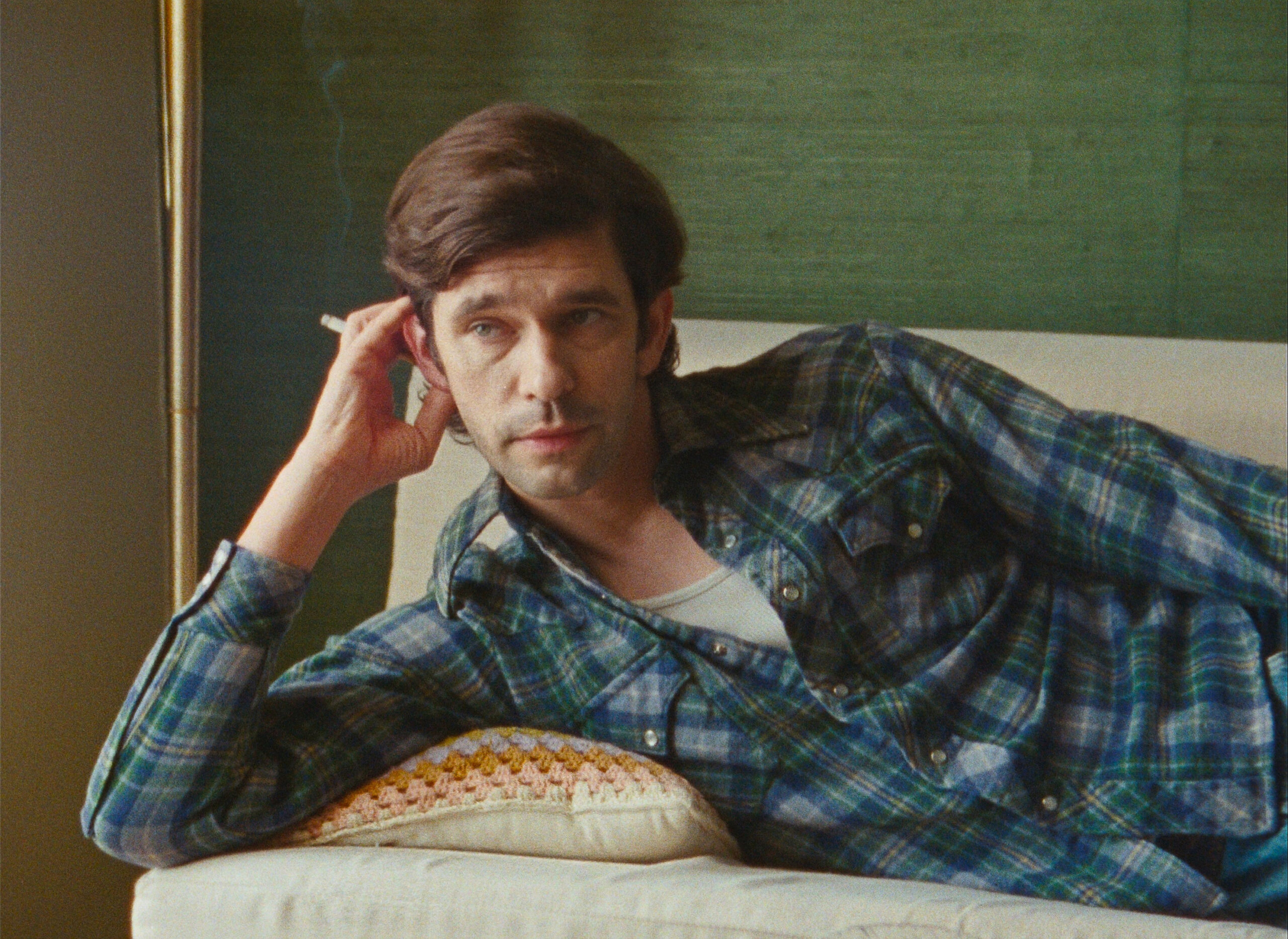

Ben Whishaw

Peter Hujar’s Day von Ira Sachs

USA, DEU 2025, Panorama

© One Two Films

Ira Sachs ist durch einen Zufall auf die vollständigen Hujar-Transkriptionen gestoßen, die dann Grundlage für seinen Film wurden. „Peter Hujar´s Day“ soll jedoch kein Portrait dieses erst nach seinem Tod berühmt gewordenen Fotografen sein, den man heute in eine Reihe mit Nan Goldin, Diane Arbus oder Robert Mapplethorpe stellt. Vielmehr reanimiert der Film eine ganze Zeit und ein ganzes Millieu. Die Art des Sprechens, worüber gesprochen wird, in welchem Ambiente und vor allem mit welcher Körpersprache ist ebenso kongenial inszeniert wie gespielt. Bei den Gesprächen, oder fast könnte man sagen bei dem Monolog Hujars, geht es sowohl um Tratsch und Klatsch, um Alltägliches, Banales, um Geldsorgen, um Nervereien am Telefon, um Sex, aber eben auch um anspruchsvolle Themen, wie um die Bedeutung von Freundschaft oder den Stellenwert von Kunst in der damaligen New Yorker Gesellschaft. Ausführlich kommt auch der erste wichtige Auftrag, des ansonsten von Geldsorgen geplagten Künstlers, zur Sprache. Für die New York Times sollte er Allen Ginsberg portraitieren, der ihm dann Ratschläge gab, wie er am besten an William Burroughs kommt. Mit Susan Sontag war Hujar befreundet, er kannte Bob Wilson, Andy Warhol und ganz beiläufig erzählt er auch von einem Fotoshooting mit der damals sehr berühmten Lauren Hutton.

Ben Whishaw spielt diesen Peter Hujar kongenial. Er erzählt auffallend präzise, nicht uneitel auch an manchen Stellen. Momente der Poesie, der Philosophie, der Reflektion spiegeln den Reichtum seiner Weltwahrnehmung.

Immer wieder denkt man, mein Gott, hatten die für alles eine Ruhe damals und eine Ungestörtheit … Es klingelt kein Handy, es gibt nicht den permanenten Blick auf irgendwelche Gadgets – stattdessen herrschen Ruhe und Konzentriertheit. Rosenkranz bzw. Rebecca Hall spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie ist die zugewandte, geduldige Zuhörerin, die nur ab und zu nachfragt, etwas kommentiert oder Pausen setzt. Fast ist man an eine psychoanalytische Therapiesitzung erinnert.

Wiewohl das Gesprochene im Vordergrund zu stehen scheint, ist der Film gleichzeitig visuell unglaublich stark. Nicht nur was Dekor, Kostüme und Ausstattung anbetrifft kann man sich kaum satt sehen, sondern vor allem ist es auch die Kamera von Alex Ashe, die den Film so besonders macht. In herrlichem 16mm gedreht bestechen Jump-cuts, Unschärfen, fein austarierte Kamerabewegungen und wenige Großaufnahmen.

„Peter Hujar´s Day“ ist nicht nur ein Film über ein bestimmtes New Yorker Millieu der 1970er Jahre, über Sprechen und Sprache, sondern auch über die vielen Möglichkeiten filmischer Darstellung von Personen im Raum – ein einzigartiges und durch und durch gelungenes filmisches Experiment.

„Monk in Pieces“

Wer oder was ist Meredith Monk nicht alles? Zunächst und vor allem ist sie die Pionierin vokaler Performance-Kunst, die in den 1960er Jahren jegliches Kunstverständnis fundamental erschütterte. Die menschliche Stimme nicht nur als einzigartig zu begreifen, sondern auch als DAS Instrument per se, um Gefühle auszudrücken war ein völlig neuer und provozierender Ansatz.

In dem Dokumentarfilm der beiden Regisseure Billy Shebar und David C. Roberts öffnet die mittlerweile 82-jährige Künstlerin ihr Loft in Tribeca, wo sie seit über 30 Jahren lebt und vor allem auch arbeitet. Die dort aufgenommenen Interviews gehen weitestgehend chronologisch an ihrer künstlerischen Laufbahn entlang. Angereichert bzw. unterbrochen werden sie durch zahlreiche Mitschnitte von Auftritten, privaten Fotos und Tagebuchaufzeichnungen.

Doch der Film ist kein bieder gemachtes Biopic. Wie schon der Titel andeutet entsteht eher ein mosaikartiges Bild, welches die offene und sich ständig wandelnde Struktur im künstlerischen Schaffen Monks widerspiegelt. Denn ihr Gesamt-Werk befasst sich nicht nur mit Stimme und Musik, sondern auch mit Tanz und Theater mit Licht und Film. Einige Szenen zeigen Meredith Monk auch als Choreographin, als Lehrende und Unterrichtende. Wesentliche Tief- und Höhepunkte ihrer Karriere werden aufgegriffen, beginnend mit den politischen 1960er Jahren bis zu ihrem aktuellen Werk „Indra´s Net“. Das schöne bei diesem Film ist, dass er eine ausgesprochen angenehme Balance zwischen privat-intimen Einblicken und dokumentarischen Elementen findet.

„2024 (2023)“

Stefan Hayn ist Filmemacher UND Bildender Künstler / Maler. Er studierte in den 1980er Jahren an der UDK Berlin u.a. bei Rebecca Horn, anschließend Dokumentarfilm-Regie bei Thomas Schadt und Helga Reidemeister an der Filmakademie Ludwigsburg. Sein durchgehendes Interesse gilt dem Verhältnis von Film und Malerei. Inhaltlich beschäftigt er sich mit sehr komplexen Themen. So beschäftigt ihn beispielsweise das Verhältnis von Bild- und Lebenserzählungen, von Individualität und Vergesellschaftung, von Abstraktion und Autonomie.

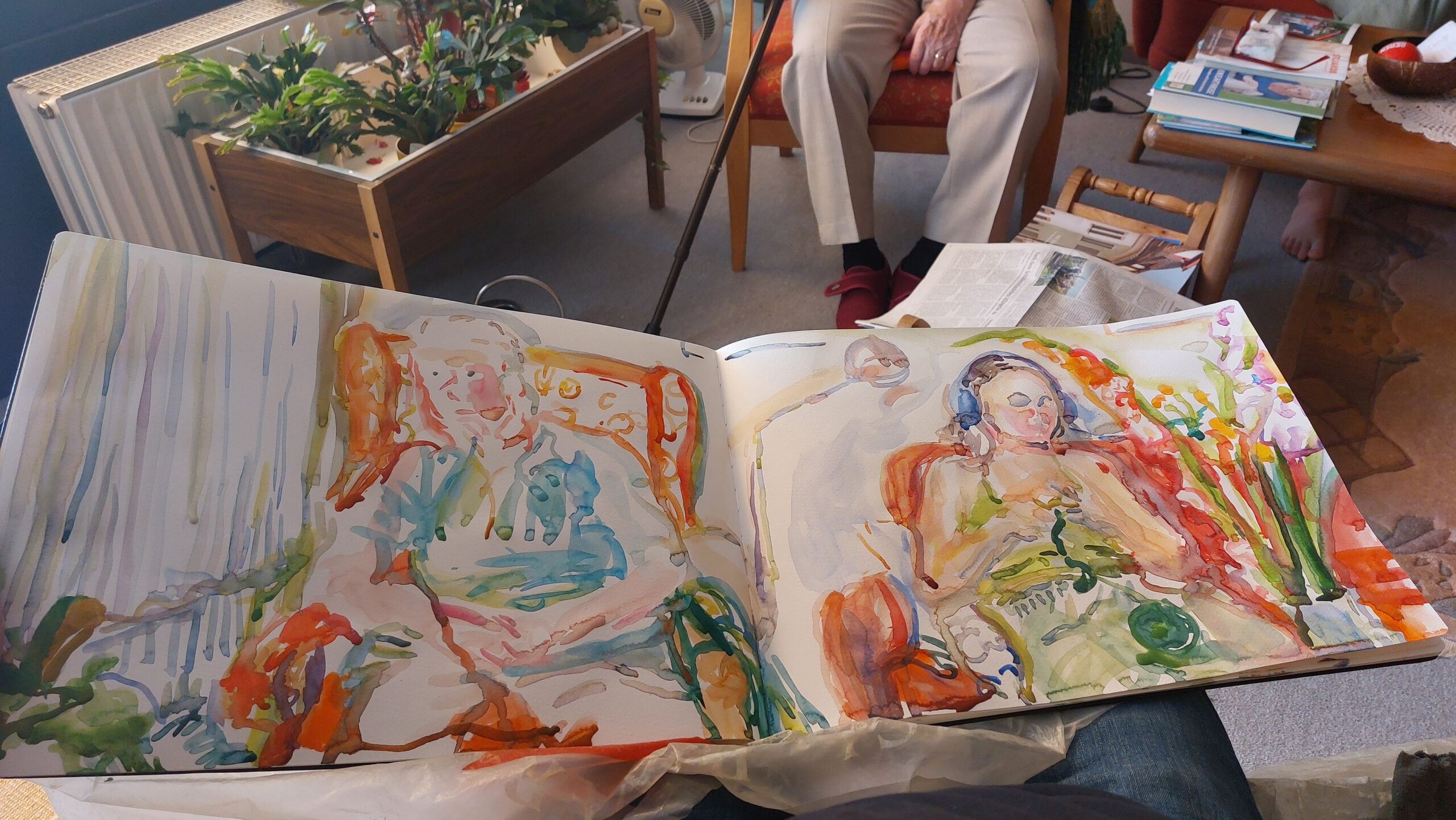

2024 (2023) von Stefan Hayn

DEU 2025, Forum

© Stefan Hayn

Sein BERLINALE Beitrag „2024 (2023)“ ist jedoch vor allem eine Konfrontation mit verschiedenen Wahrnehmungsschichten – sowohl die des Künstlers selbst als auch die des Rezipienten. Hayn stellt indirekt Fragen danach, was man ÜBERHAUPT sieht, und welche Bedeutung Zeit, Licht und Perspektive dabei haben. So baut er beispielsweise seine Staffelei an verschiedenen markanten Stellen der Stadt auf (Holocaust-Denkmal / Jüdisches Museum / Amerika-Gedenk-Bibliothek / Haus der Wirtschaft). Während seine Aquarelle dieser Stadtansichten entstehen läuft seine Handy-Kamera mit. Der Künstler selbst kommt jedoch nicht ins Bild, auch gibt es keine Kommentare. Nur einmal hören wir einen Passanten sagen: „Berlin sieht schön aus – aber laut“.

Wie also lädt sich ein Bild mit Bedeutung auf? Was passiert, wenn es keine Erklärungen, keine Überschriften, keine Sprache, keine Kommentierungen und Kontextualisierungen gibt? 2024 (2023) ist gleichzeitig ein meditativer wie konfrontativer Film. Ein anspruchsvoller Berlinale Beitrag – ein Solitär.

Daniela Kloock

- Berlinale 2025 – Highlights jenseits des Wettbewerbs - 21. Februar 2025

- BERLINALE 2025 – Sehenswertes außerhalb des Wettbewerbs - 20. Februar 2025

- BERLINALE 2025 – Filme des Wettbewerbs - 19. Februar 2025

Schreibe einen Kommentar