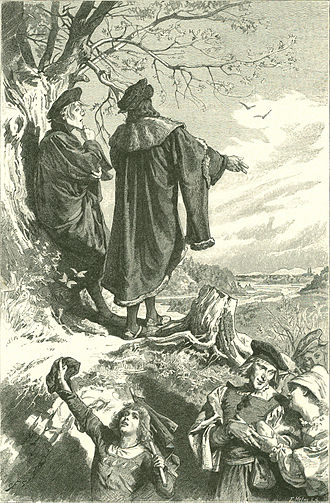

Abends bei Goethe. „Nun, mein Guter“, so empfing er mich bei wohliger Laune und trank mir heiter zu mit dem guten Roten den er stets und reichlich aus Erfurt bezog, „was wissen Sie mir heute Poetisches zu sagen über ihr wertes Befinden?“ „Exzellenz“, versetzte ich, aufs Äußerste erfreut über die helle Stimmung des großen Mannes, „wenn ich den Schritt von der Trivialität der Gasse in diese, ich fühle mich zu sagen versucht, heiligen Hallen hinein zu Euch wage, dann gleicht das, so will mir scheinen, dem geschwinden Übergang vom ächzenden Winter zum lächelnden Frühjahr, von der bedrohenden Kälte zur Leben spendenden Wärme.“ Goethe lächelte. „Nun mein Bester, wir wollen die meteorologische Metaphorik nicht zu Tode hetzen. Doch scheint mir in der Tat, wir hätten uns eines aufkommenden Frühjahres zu vergegenwärtigen und wollen dieses von Herzen willkommen heißen.“ „Gewiss Exzellenz!“, rief ich aus, „und ganz Weimar, was gilt die Wette, wird sich versammeln und selig rufen ‚Im Tale grünet Hoffnungs-Glück‘! Sind Sie es doch, der die Metaphorik des Wetters, die Poesie der Lüfte begründet hat. “Goethe schwieg finster. „In der Tat mein Freund“, replizierte er schließlich düster, „und beinahe ist mir, als hörte ich schon des Dorfs Getümmel. Indessen darf ich Ihnen und damit wohl der Nachwelt versichern, dass das Ausrufen dieser Verse auf Straßen und Plätzen durchaus nicht die Intention desVerfassers trifft. Auch war es mir keineswegs um einen poetischen Wetterbericht zu tun, als welchen dieses arme Stückchen zu missbrauchen künftige Generationen wohl nicht anstehen werden. “Ich schwieg betroffen. „Niemals“, so rief ich sodann mit Leidenschaft, „niemals werden die Deutschen die Kraft, die Zuversicht und den Glauben, die sich in diesen herrlichen Versen so unvergleichlich aussprechen, benützen um . .“.„Papperlapapp!“, unterbrach er mich unwirsch, „Sie werden, wo sie nicht schon heimlich begonnen haben, die Verse künftig nutzen, um die Kinder in der Schule damit zu malträtieren. Aha, werden sie sagen, ein Wetterbericht, es taut und die Menschen gehen spazieren. Und warum, so werden sie brummelig hinzufügen, konnte der wunderliche Alte das nicht sagen wie ein normaler Mensch? Nein“, und mit einer gebieterischen Bewegung seiner Hand unterband er mein Einreden, „es ist ja meine Schuld, dass ich Faustens Auferstehung mit der des Herrn verband und es ihnen so schrieb als Wetter- und Feiertagsschmonzette zum kalendarischen Gebrauch.“ „Nun ja, Exzellenz“ versetzte ich, „in der Tat hat dieser Osterspaziergang …“ „Ha!“ rief Goethe und sprang erregt von seinen Platz, „Osterspaziergang! Mit diesem Wort haben Sie dem Ding einen Namen verpasst, den wird es nicht mehr los! Sie werden Ostern einige Schritte laufen und dann werden sie lächelnd sagen: Ei, unser Osterspaziergang. Ei, unser guter Dichter. Alle Jahre wieder. Dass die Szene ‚Vor dem Tor‘ heißt, das werden sie nicht wissen, aber ‚Osterspaziergang‘, das können sich die Toren merken. Und zur Not noch, dass da ein Hund vorkommt. Sie werden des Pudels Kern wohl nie recht fassen. Lieber guter Eckermann, wenn Sie mir ein Weniges zu schulden glauben, so, Sie müssen mir das versprechen, verschweigen Sie der Nachwelt dieses Wort, ich bitte Sie.“ Und schwieg erschöpft. Sehr nachdenklich ging ich nach Hause.

Henryk Goldberg

HINWEIS:

Wenn Sie sich für die Szene „Vor dem Tor“ interessieren, empfehlen wir, direkt in „Faust I“ nachzulesen. Für weiterführende Informationen über Goethes Ansichten und Hintergründe zu seinen Werken sind Eckermanns „Gespräche mit Goethe“ eine ausgezeichnete Lektüre.

getidan.de

- Vor dem Tor | Henryk Goldberg belauscht Johann Peter Eckermann - 18. April 2025

- Keinerlei Zweifel | Henryk Goldberg über das, was wirklich empörend ist - 4. April 2025

- Wodka und Trockenfisch - 10. November 2021

Schreibe einen Kommentar