„Ich bin die Frau Picasso.“ In ihrer minutiösen Biografie zeichnet die Wiener Kunstwissenschaftlerin Natalie Letter Leben und Werk der feministischen Malerinnen-Ikone Maria Lassnig nach.

„Die malende Tigerin.“ So titelte Emma einmal über Maria Lassnig. So reißerisch, wie er klang, war der Titel nicht. Schließlich hatte die österreichische Malerin 1975 das Bild „Mit einem Tiger schlafen“ gemalt: Eine nackte Frau liegt unter einem sprungbereiten Exemplar dieser Spezies. Als Powerfrau und Feminismus-Ikone taugt die 2014 verstorbene Künstlerin dennoch nur bedingt. Auch wenn sie einmal „Starke Frauen (wirklich starke), sie sind doch ein Ärgernis für starke Männer“, in ihr Tagebuch notierte. Sie wollte nie „Künstlerin“ sein, sondern „Künstler“. Frauen beargwöhnte sie als Konkurrentinnen.

Natürlich ist das Leben der 1919, als uneheliche Tochter Geborenen die späte, am Ende aber doch triumphale, weibliche Erfolgsgeschichte. Akribisch beschreibt die Wiener Kunsthistorikerin Natalie Lettner in ihrer Biographie den Weg der während des Studiums einmal als „entartet“ Verfemten aus dem Kärntner Bergdorf Kappel über Wien, Paris, Berlin und Manhattan ins Zentrum der europäischen Avantgarde. „Ich bin die Frau Picasso“, behauptete die Weggefährtin von Paul Celan und Louise Bourgeois im Sommer 2000. Zum Selbstbewusstsein hatte Lassnig jeden Grund: 1982 und 1997 nahm sie an der Documenta teil, sie vertrat Österreich in Venedig. Auf dem Totenbett in Wien liest sie die Kritiken ihrer Retrospektive im New Yorker MoMA im März 2014.

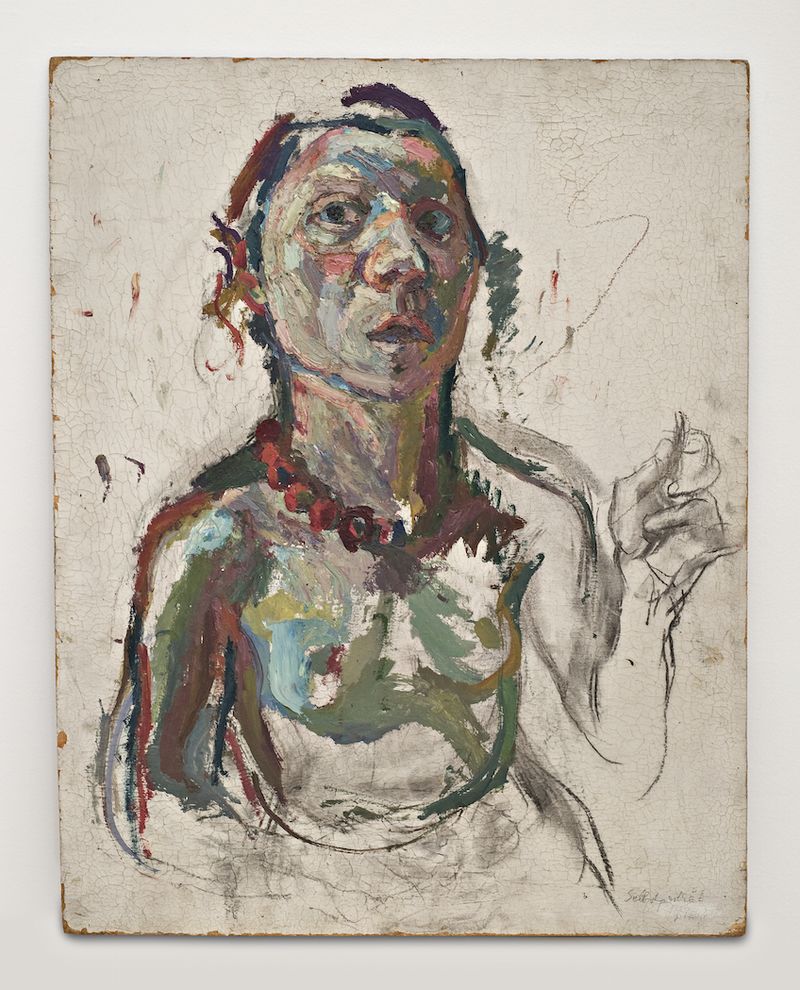

Der Weg zum Olymp war freilich alles andere als gradlinig. Es war nicht abzusehen, dass die junge Grundschullehrerin mit der Gretelfrisur, die 1940 bei zwei Antisemiten und Nationalsozialisten an der Wiener Akademie der bildenden Künste ihr Studium begann, 40 Jahre später, 60jährig, zu Österreichs erster Professorin für Malerei und experimentelles Gestalten aufsteigen würde. Sie arbeitet sich aus der naturalistischen Sackgasse heraus, entdeckt van Gogh, Cézanne, verschlang Kierkegaard und Freud. Über ihren Wendepunkt, ein expressives „Selbstporträt“ von 1944 mit auffälligen Grüntonen der Haut schwärmte sie noch Jahrzehnte später: „Sehr fleischig alles.“

Lassnig verliebt sich oft und wahllos, am liebsten in Künstlerkollegen oder „unreife Jünglinge“. Sie litt aber darunter, wenn Männer ihrer Generation als Künstler mehr beachtet wurden. Doch auch wenn sie in den Siebzigern von der New Yorker Frauenbewegung mitreißen lässt, behauptete sie: „Meine Kunst ist nicht geschlechterspezifisch. Mit dem Begriff ‚weibliche Kunst‘ kann ich nichts anfangen.“ Das Bewusstsein des eigenen Körpers, das zum zentralen Motiv ihres Werkes wird, war freilich nicht gerade die Stärke männlicher Künstler dieser Zeit – ihren zeitweiligen Lebensgefährten Arnulf Rainer oder Oswald Wiener etwa. Müßig zu spekulieren – wie es die Biographin tut – ob der Mangel an körperlicher Nähe in der Kindheit schuld an Lassnigs Obsession war. Dagegen hätte man gern gewusst, ob sie die Künstlerin genauso einordnet wie die Kritiker nach Hans-Ulrich Obrists Schau 2008 in der Serpentine Gallery: Als „Bindeglied“ zwischen Lucian Freund und Francis Bacon. Lettner wertet nicht, fährt keine Theorie auf. Spannend macht ihr Buch, wie sie minutiös und millimetergenau nachzeichnet, wie die seit früher Kindheit hypersensible Künstlerin die Malerei um ein einzigartiges Moment bereichert: Das Sensitive, Somatische.

Mit ihren Körperbewusstseinsbildern ging es Lassnig weder um Wellness-Gesäusel noch um Rollenspiele à la Cindy Sherman. Ihr schien einfach eine Erfahrung unhintergehbar: „Ich habe gemerkt, dass der Körper beim Denken eigentlich immer stört, weil man dauernd irgendwelche Bedürfnisse hat. Der Bauch tut weh oder man hat Hunger. Und das ist das Wirkliche“, erklärte sie einmal ihre Idee von „body awareness“. Wahrscheinlich war es kein Zufall, dass eine Frau glaubte, diese „Körpersensationen“ in eine künstlerische Sprache übersetzen zu müssen. So gesehen bleiben ihr Leben und ihr Werk dann doch ein Tigersprung der Moderne.

Ingo Arend | Monopol. Magazin für Kunst und Leben. August 2017

Bild ganz oben: CC BY-SA 4.0 | Maria Lassnig, Selbstporträt expressiv 1945 | © Maria Lassnig Stiftung

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Natalie Lettner: Maria Lassnig. Die Biografie

Wien 2017

400 Seiten, 29,90 Euro

- Zwischen Schmerz und Begehren: Semiha Berksoy, der Kunst- und Operndiva und ersten „Staatskünstlerin“ in der Türkei, die 2004 mit 94 Jahren verstarb, gilt eine Retrospektive im Hamburger Bahnhof in Berlin - 20. Dezember 2024

- Alltag mit Corona: Berlin - 23. Dezember 2020

- Streit um neuen documenta – Aufsichtsrat in Kassel - 12. Dezember 2020

Schreibe einen Kommentar